Fast alle deutschen Schlachtschiffe und schwere Kreuzer im Zweiten Weltkrieg unternahmen Piratenfahrten durch die Weiten des Atlantiks auf der Suche nach wehrlosen und unbegleiteten Konvois und Einzelschiffen, die sie mit ihrer überlegenen Artillerie zerstören konnten. So auch die „Admiral Scheer“, der zweite schwere Kreuzer der Deutschlandklasse, 186 Meter lang, mit Maximalverdrängung von über 15.000 Tonnen und einer Bewaffnung aus 6x280mm und 8x150mm Geschützen.

Am 5. November entdeckte das deutsche Kriegsschiff ein Konvoi, welcher scheinbar ungeschützt durch den Atlantik pflügte. Die erste Meldung des Bordflugzeuges sprach noch von 8 Schiffen, doch als die „Admiral Scheer“ näher kam, tauchten immer mehr Schiffe am Horizont, mehr und mehr. Offenbar verließ das Glück den deutschen Piraten nicht, es war eine richtig große Beute!

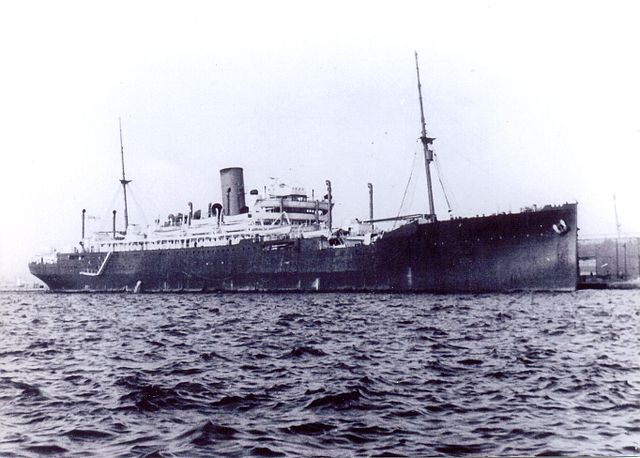

Doch so ganz wehrlos war HX-84 nicht, wie es den Anschein machte. Eines der scheinbar gewöhnlichen Handelsschiffe war die „Jervis Bay“, 167 Meter lang, 14000 Tonnen schwer und bewaffnet mit 7x152mm Geschützen. Ein zu einem Hilfskreuzer umgebauter Handelsschiff.

Noch ahnt der Brite nicht, wer da vor ihm steht, und signalisiert eine Frage nach Erkennung, in der falschen Annahme, alliertes Schiff vor sich zu haben, als das deutsche Kriegsschiff feuert. Es ist ein Feind! Die Deutschen!

Kapitän der „Jervis Bay“, Edward Fegen, ist kein Feigling. Er weiß, die langsamen, schwer beladenen Handelsschiffe zur leichten Beute für den mächtigen deutschen Piraten werden. Jemand muss ihn aufhalten, stoppen, den langsamen Kähnen die Zeit geben, in den Weiten des Atlantiks zu verschwinden! Sofort signalisiert der Hilfskreuzer an alle: „Auseinander gehen! Volle Kraft voraus, flieht, was das Zeug hält!“ und dreht selbst in Richtung der „Admiral Scheer“.

Der Ausgang der Schlacht, die nun entbrennt, steht von Anfang an klar fest: das praktisch ungepanzerte und viel schwächer bewaffnete, dazu noch viel langsamere britische Schiff hat keine Chance. Schon gleich treffen die ersten Granaten der Deutschen, bald ist der Hilfskreuzer ein brennendes Inferno. Doch Kapitän Fegen erreicht sein Ziel: die „Admiral Scheer“ muss den Kampf aufnehmen, sie kann nicht die schweren Handelsschiffe jagen und versenken, denn auch die Geschütze der „Jervis Bay“ sind gefährlich, sie können Schäden einrichten, die hier, jenseits aller deutschen Basen, Todesurteil für den deutschen Kreuzer bedeuten können. Weiterhin konzentriert sich die schwere Artillerie daher auf den weiterhin pausenlos feuernden britischen Hilfskreuzer, doch die 150er Geschütze ändern ihre Zielrichtung und versuchen noch, wenigstens einige der auseinander stöbernden Schiffe zu erwischen.

Einige der Granaten treffen auch die „San Demetrio“, einen großen britischen Tanker bis an den Rand beladen mit Tausenden Tonnen leicht explosiven Flugzeugbenzins. Nicht umsonst tragen die Schiffe den Namen „Feuerzeug“, schon ein leichter Treffer kann den Tanker in einem fürchterlichen Feuerball explodieren lassen. Doch jetzt treffen mehrere Granaten der „Admiral Scheer“ den Tanker, die Brücke wird durch einen direkten Treffer zerstört, Teile der Zwischendecks zerfetzt. Auf dem Schiff bricht Feuer aus, Rauch steigt. Captain Waite, der Kapitän des Tankers, befiehlt der Mannschaft, in die Rettungsboote zu steigen und das Schiff zu verlassen, bevor es wie eine Fackelbombe in die Luft geht. Zwei Rettungsboote werden zu Wasser verlassen, die Mannschaft flüchtet Hals über Kopf, in der fürchterlichen Angst, jeden Moment in einem Feuerball zu verdampfen.

Soweit sind sie sicher, die „Admiral Scheer“ verlegt ihr Feuer auf andere Schiffe in der festen Annahme, die „San Demetrio“ dem Untergang geweiht zu haben.

In der Nacht verlieren sich die Boote aus den Augen und driften voneinander weg. Eines der Rettungsboote mit dem Kapitän und fünfundzwanzig Seeleuten wird kurze Zeit später gefunden und Mannschaft nach Newfoundland gebracht. Das zweite Boot, mit dem Zweiten Offizier Arthur G. Hawkins und Chief Engineer Charles Pollard, driftet einsam und verlassen in den kalten Weiten des Atlantiks. Sie sind durchgefroren, haben kaum Essensvorräte, die schlimmen Erlebnisse des Tages lassen viele in Schockstarre fallen.

Plötzlich sehen sie am Horizont ein Schiff! Ein Schiff! Sie brüllen und winken aus Leibeskräften, aber das Schiff ist zu weit, um sie zu entdecken. Es fährt weiter, das kleine Rettungsboot bleibt unentdeckt.

Nach fast 24 Stunden Einsamkeit inmitten der Wellen, gepeitscht durch den Wind und durchnässt bis auf die Knochen entdeckt die Mannschaft plötzlich ein weiteres Schiff. Sie kann nicht erkennen, welches, aber die Silhouette deutet auf einen Tanker, auch der niedergelegte Schornstein bestätigt den Eindruck. Die Mannschaft nimmt an, es könnte nur ein britisches Schiff, denn deutsche Tanker gibt es hier nicht (was übrigens nicht stimmte. Zu dieser Zeit war in der Gegend u.a. die „Nordmark“ als Versorger der „Admiral Scheer“ unterwegs).

Sie brüllen und winken aus Leibeskräften, während die Ruderer mit allem, was sie an Energie noch haben, das Boot auf den Tanker zu bewegen. Das Schiff fährt offenbar nur sehr langsam, so dass kaum merklich, aber doch stetig, die Entfernung kürzer wird.

Als sie näher kommen, macht sich Unbehagen breit auf dem Boot: der Tanker fährt nicht, sondern driftet offenbar nur in den Wellen. Kein Mensch an Bord ist zu sehen, dazu steigt eine kleine Rauchfahne über ihm.

Der Tanker ist gewaltig groß, wenn man ihm von kleinen Rettungsboot sieht. Seine roten Wände ragen himmelhoch, nur die Aufbauten und Schornstein sind vom Rauch bedeckt. Fassungslos ertönt plötzlich der Schrei: „Es ist die „San Demeter“! Es ist unser Schiff!“

Sprachlos starrt die Mannschaft auf das driftende Schiff. Niemand sagt ein Wort, doch dann bricht der Jubel los! Ihr Schiff ist wieder da, ihr zuhause für viele Monate, ein Schiff, dessen jeden Winkel und jedes Eck sie kennen!

Aber was jetzt? Das Flugzeugbenzin ist zwar nicht explodiert, aber immer noch steigen Rauchfahnen über das Schiff. Wo und wie stark ist das Feuer? Könnte sein, dass es in wenigen Augenblicken untergeht? So wirklich Lust, auf das Schiff zu gehen, verspürt niemand ernsthaft.

Der Wind wird stärker. Der dünne Rauch über dem Schiff wird dichter und dunkler, bevor aus dem Mittelteil des Tankers wieder große Rauchsäulen steigen. Offenbar facht der Wind das Feuer wieder an. Da entdecken die Seeleute einen großen Ölteppich am Wasser. Vermutlich ist die „San Demetrio“ leck geschlagen. Das Rettungsboot fällt zurück auf eine sichere Entfernung. Driftanker wird geworfen, um nicht vom Schiff wegzukommen und die Nacht senkt sich über die Überlebenden.

Am nächsten Morgen… ist das Meer leer. Keine Spur mehr der „San Demetrio“. Also ist das Schiff doch gesunken! Welch ein Glück, dass die Mannschaft nicht an Bord war, denken viele. Das Rettungsboot setzt Segeln, fährt los. Doch dann… mit lautem Gebrüll zeigt ein Seemann in eine Richtung: dort! Da schwimmt sie wieder, die „San Demetrio“! Offenbar entfernte sich das Schiff nur im Dunkel der Nacht in trieb in einigen Seemeilen Entfernung.

Wieder rudert die Mannschaft, bis sie zum Tanker kommt. Der Rauch ist wieder dünner geworden. Man beratschlagt das weitere Vorgehen. Immerhin ist die „San Demetrio“ nicht explodiert und nicht untergegangen bis jetzt, offenbar halten sich die Schaden also in Grenzen. Dazu sind die Seeleute am Ende ihrer Kräfte: durchnässt, durchgefroren und müde. Besser auf einem explodierenden Tanker in einem einzigen Augenblick zu sterben, als hier auf der See langsam zu erfrieren und zu verdursten. Die Entscheidung fällt: „Wir gehen aufs Schiff!“

Das Boot fährt um den Tanker herum zu der Stelle, wo die Rettungsleiter hing. Vorsichtig gehen sie einer nach dem anderen zurück auf ihr Schiff. Viele sind so schwach, dass sie keine Kraft mehr dazu haben, sie werden von Kameraden gestützt, so dass alle unverletzt an Bord gelangen.

Die Schäden, welche die Granaten der „Admiral Scheer“ eingerichtet hatte, sind fürchterlich. Die Brücke ist völlig zerstört, alle Navigationsinstrumente vernichtet. Alle Mannschaftsräume sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, ebenso die Lebensmittelvorräte, die sich zu schwarzer, rauchender Masse verbacken haben. Zum Glück sind noch zwei Wassertanks unbeschädigt, die Mannschaft kann sich wenigstens Tee kochen und sich mit restlichem Schiffszwiebäck stärken. Das bleibt auch ihr Essen für die nächste Zeit.

Die Seeleute schwärmen aus und entdecken schnell das Feuer. Nach 11 Stunden harter Arbeit gelang es ihnen endlich, die Flammen zu löschen. Warum das Benzin nicht explodiert ist, ist bis heute ungeklärt.

Der erste Blick in den Maschinenraum war ernüchternd: fast einen Meter hoch stand das Wasser dort. Doch offenbar waren die Maschinen unzerstört geblieben, so dass nach vielen Stunden aufopferungsvoller Arbeit sie wieder zum Leben erweckt werden konnten.

Ohne Karten und Navigationsinstrumente, ohne Radio, nur „by guess and by God“, mit Positionsbestimmung mithilfe der Sonne, sofern sie sich mal blicken ließ durch die schweren Wolken, schleppte sich die San Demetrio, alleine, durchs schwere See, ohne von U-Booten entdeckt zu werden, in sieben Tagen bis nach Irland, wo sie entdeckt und zum River Clyde eskortiert wurde, wo sie endlich Anker warf.

Finanziell hat sich die Angelegenheit für die Seeleute auf jeden Fall gelohnt: da sie alleine das Schiff wieder bestiegen und gerettet haben, stand ihnen Bergungsentgelt in Höhe von 14.700 GBP zu. So bekam der Zweite Offizier Hawkins 2000 GBP, die Erben von John Boyle, dem einzigen nicht überlebenden Mannschaftsmitglied, 1000 GBP, der Rest wurde verteilt unter den restlichen Mannschaftsmitgliedern.

Leider überlebte die „San Demetrio“ nicht den Krieg, sie wurde am 17. März 1942 von einem Torpedo der U-404 getroffen und versenkt, neunzehn Menschen starben. 31 Überlebende wurden vom amerikanischen Tanker SS „Beta“ gerettet und nach Norfolk, Virginia, gebracht.